Sejarah dan Silsilah Marga Damanik

Damanik: Marga etnis Batak Suku Simalungun Warisan Datu Parmata Manunggal, Raja Bermata Tunggal

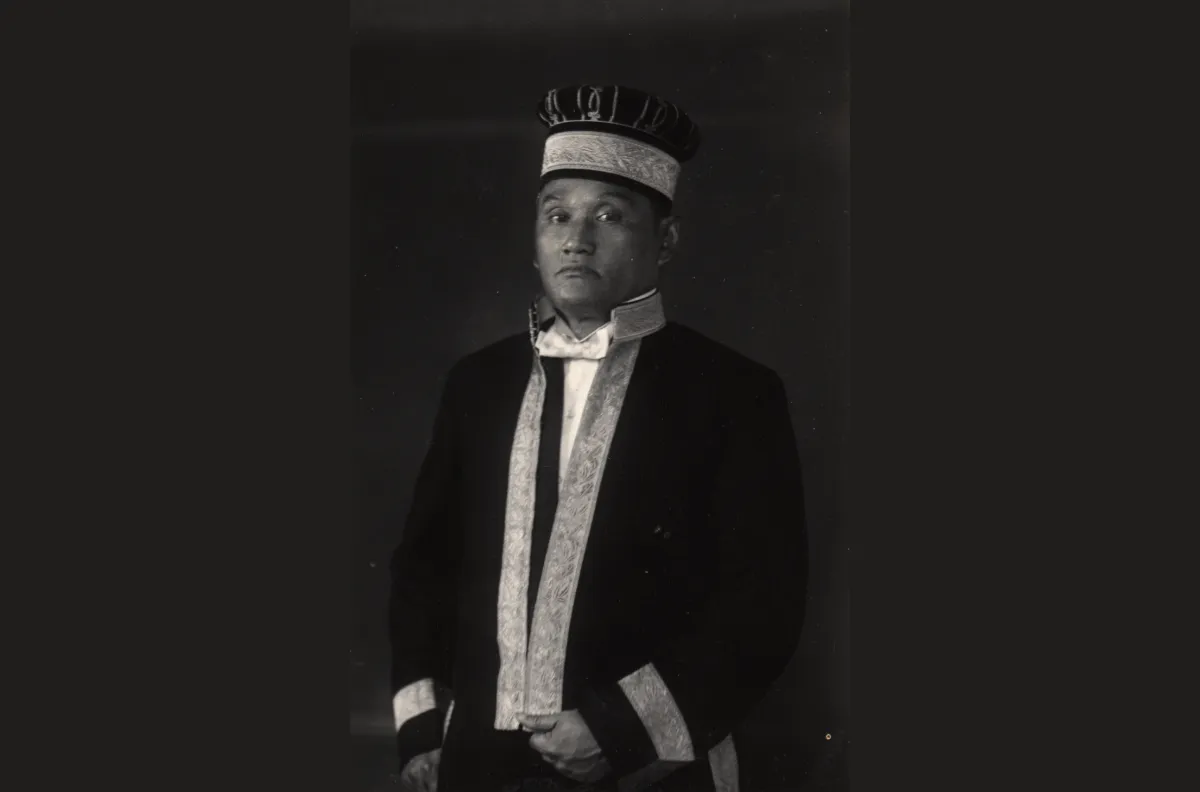

Radja Soeadim Damanik van Siantar op de Oostkust van Sumatra

Source: digitalcollections.universiteitleiden.nl

URL: http://hdl.handle.net/1887.1/item:780155

Author: KITLV 405576

Marga Damanik merupakan salah satu marga yang digunakan oleh etnis Batak dari suku Simalungun.

Asal Usul Marga Damanik

Marga Damanik adalah salah satu dari empat marga utama dalam suku Simalungun. Nama Damanik berasal dari perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada masa lampau. Nama ini digunakan untuk mengenali salah satu anggota dari sebuah kelompok yang mendarat dan tinggal sementara di daerah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Asahan, tepatnya di Batubara.

Peran Sosial dan Kepercayaan

Dalam legenda, sosok yang pertama kali disebut Damanik adalah seorang Parbapaan, yaitu orang yang dituakan dan menjadi tempat bertanya tentang berbagai hal, terutama ilmu tentang alam. Sosok ini juga dikenal sebagai Datu atau dukun yang dianggap mengetahui rahasia alam. Ia biasanya mengenakan jubah yang dihiasi manik-manik saat menjalankan upacara spiritual.

Hubungan Sejarah dan Agama

Jika dikaitkan dengan sejarah, kisah ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 800–600 SM, pada masa Kerajaan Sulaiman di wilayah Asia. Jubah yang dikenakan para Datu saat itu mirip dengan pakaian para Imam Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Datu mungkin memiliki keyakinan atau ajaran spiritual, yang dalam sejarah dikenal sebagai ajaran Dasa Sila (Sepuluh Perintah Tuhan) yang berasal dari Nabi Musa. Ajaran ini menekankan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan.

Makna Nama Damanik

Berdasarkan ilmu dan ajaran yang dimilikinya, sosok ini disebut Datu. Dalam istilah agama saat ini, ia bisa disamakan dengan Imam atau dalam misi spiritual disebut Suhu. Nama Damanik sendiri diyakini berasal dari gabungan kata Da (dari Datu) dan Manik (dari manik-manik), menjadi nama pengenal dan akhirnya menjadi nama marga. Sosok ini pun diakui sebagai Parbapaan dan menjadi leluhur marga Damanik.

Legenda Keturunan Damanik

Menurut cerita turun-temurun, keturunan Damanik mencatat kisah kelahiran seorang anak dari seorang raja dan permaisuri (Puangbolon). Anak ini diberi karunia unik dari Tuhan, yaitu hanya memiliki satu mata yang terletak di dahi, di antara dua bayangan mata biasa. Mata ini bersinar terang dan disebut Parmata Manunggal.

Meski terdengar aneh dan ajaib, keluarga menerima anak ini sebagai pemberian Tuhan. Kisah ini dikenal sebagai Hikayat Legenda Damanik, dan legenda serupa juga ditemukan dalam marga Daulay di wilayah Tapanuli Selatan.

Ramalan dan Pengembaraan

Karena keanehan anak tersebut, Datu meramalkan bahwa ia akan membawa bencana bagi kerajaan ayahnya. Meski demikian, sang raja dan permaisuri memutuskan untuk merawat anak tersebut hingga remaja. Selama masa itu, banyak kejadian aneh terjadi. Misalnya, binatang yang dipukul oleh anak itu langsung mati, dan tidak ada burung yang berani mendekati saat ia menjaga padi.

Akhirnya, demi ketentraman, sang anak diizinkan mengembara untuk mencari ilmu. Dalam perjalanannya, bekal yang dibawanya berubah-ubah: dari kerbau menjadi lembu, kemudian menjadi kuda, lalu kambing, dan akhirnya menjadi seekor ayam istimewa yang dikenal sebagai Manuk Jagur. Ayam ini memiliki bulu berwarna abu-abu keriting dan dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa serta selalu menang dalam pertarungan.

Perjalanan dan Pengembaraan Datu Parmata Manunggal

Pekerjaan Datu Parmata Manunggal adalah merantau dan mengembara dari satu Huta (kampung) ke Huta lainnya. Ia melewati hutan, menyeberangi sungai, dan selalu melakukan kebaikan serta menolak bencana. Lama-kelamaan, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Dalam cerita rakyat, ia dikenal sebagai Datu Bolon Mandraguna, dan keunikan matanya sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Karena itu, ia pun disebut Datu Parmata Manunggal.

Berbagai Nama dan Julukan

Setiap daerah yang pernah ia kunjungi memberinya nama atau gelar yang berbeda-beda, tergantung pada kesan dan pandangan masyarakat setempat. Di satu tempat ia dikenal sebagai Datu Parmata Manunggal, di kampung lain disebut Raja Manualang, di daerah lain dikenal dengan nama Datu Parmata Tunggal, dan di tempat lainnya digelari Datu Partiga-tiga Sihapunjung. Walaupun namanya berbeda-beda, semuanya mengandung makna Tunggal atau Satu, yang menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah sosok yang sama.

Versi Lainnya: Panglima Kerajaan Nagur

Dalam versi legenda lainnya, Datu Parmata Manunggal diangkat oleh ayahandanya menjadi panglima perang di Kerajaan Nagur. Ia memimpin pasukan yang bermarkas di Bandar Meriah, dengan wilayah kekuasaan meliputi daerah pesisir Timur Selat Malaka, termasuk Asahan dan Batubara.

Pasukan yang dipimpinnya sempat diserang secara besar-besaran oleh kerajaan Singosari, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Panglima Indrawarman dari kerajaan Jambi. Pertempuran besar terjadi di benteng pertahanan Bukit Kuba, dekat pusat perdagangan Simalungun.

Legenda Bukit Kuba

Menurut cerita rakyat, setelah kekalahan pasukan Datu Parmata Manunggal, ia menghilang secara misterius di benteng Bukit Kuba. Pasukannya, menurut kepercayaan, berubah menjadi beruk dan monyet yang sekarang hidup bebas di kawasan itu. Lokasi tersebut kini dikenal sebagai tempat keramat, tempat para pengunjung bisa melihat beruk dan monyet hidup berdampingan dengan manusia sambil bersantai dan bercanda.

Misteri Hilangnya Sang Panglima

Setelah Sang Panglima menghilang, muncullah keyakinan di tengah masyarakat bahwa dirinya telah menjelma menjadi sosok keramat atau Sinumbah. Namun, ada juga versi cerita lain yang menyebutkan bahwa ia sebenarnya muncul kembali di Negeri Uluan dengan nama samaran Raja Manualang. Di sana, ia tinggal bersama kenalannya, Raja Mangatur Manurung dari Sionggang, dan melanjutkan hidup sebagai pengembara.

Sosok Penolong dan Pengembara

Sebagai Datu Bolon Parmata Manunggal, ia dikenal tidak pernah menetap di satu tempat. Ia terus melanglang buana, selalu siap memberikan pertolongan kepada siapa pun yang sedang kesusahan dan berusaha menjauhkan bencana dari masyarakat. Sosoknya menjadi simbol kebijaksanaan dan pengabdian kepada sesama.

Bakat dan Kegiatan Sehari-hari

Selain dikenal sebagai sosok spiritual, Datu Parmata Manunggal juga memiliki keahlian sebagai Pandai Besi. Ia bekerja menempa logam dan menukarkan hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan ini menjadi bagian dari pengembaraannya dan menunjukkan bahwa ia hidup mandiri dan pekerja keras.

Ayam Sakti Manuk Jagur

Sebagai hiburan atau rekreasi dalam hidupnya, ia senang mengikuti pertarungan ayam. Ia memiliki ayam sakti bernama Manuk Jagur, yang berbulu ikal dan berwarna kelabu. Ayam ini selalu menang di setiap pertarungan, tidak peduli siapa lawannya. Karena kemampuannya yang luar biasa, banyak orang menganggap ayam tersebut sangat sakti dan sulit ditandingi.

Karena keistimewaannya, keluarga Damanik menjadikan Manuk Jagur sebagai simbol keberuntungan. Mereka diberi peringatan agar tidak membunuh ayam dengan warna dan ciri yang sama, karena dianggap membawa tuah atau keberuntungan bagi pemiliknya.

Jejak Datu Parmata Manunggal di Pegunungan

Kabar menyebar bahwa Datu Parmata Manunggal terlihat di lereng hingga ke puncak gunung. Para pencari kayu dan rotan di hutan pegunungan sesekali melihat sosok misterius membawa seekor ayam yang memiliki dua kepala, yang dikenal dengan sebutan Manuk-manuk. Karena sering munculnya sosok ini, daerah pegunungan tersebut kemudian dinamai Gunung Simanuk-manuk, yang terletak di sebelah timur Bukit Barisan, berdekatan dengan pesisir Laut Tawar, yang kini dikenal sebagai Danau Toba.

Asal Usul Nama Danau Toba

Pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1860, danau ini dikenal dengan nama Tobameer. Namun sebelum itu, wilayah yang dimaksud sebagai Tao Toba adalah danau yang berada di sekitar wilayah Balige.

Mendaki ke Dolog Sijambak Bahir

Datu Parmata Manunggal kemudian mendaki ke puncak Gunung Dolog Sijambak Bahir (yang artinya “Gunung yang merangkul langit”) dengan ketinggian 2.245 meter di atas permukaan laut. Dari atas puncak, ia dapat melihat pemandangan laut dan daratan yang terbentang luas di wilayah Sipolha.

Kedatangan di Kampung Lumban Tidang

Saat ia menuruni gunung dan tiba di kampung Lumban Tidang, penduduk kampung menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Sosoknya yang luar biasa dan penuh kharisma membuat semua orang kagum. Bahkan Raja Huta pun datang untuk memberikan penghormatan pada sosok yang mereka anggap manusia sakti dan suci.

Pernikahan dengan Putri Raja

Karena kekaguman dan rasa hormat masyarakat, mereka tidak ingin Datu Parmata Manunggal pergi. Maka, mereka menjodohkannya dengan seorang putri cantik bernama Bou Napuan, putri tunggal dari Raja Mangatur marga Manurung dari negeri Uluan di Sionggang/Sijambur. Putri ini kemudian diangkat menjadi Puang Bolon (permaisuri) dari Kerajaan Sipolha.

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan zaman antara kisah ini dengan masa hidup Raja Mangatur; kisah Datu Parmata Manunggal disebut-sebut terjadi sekitar tahun 800–600 SM, jauh lebih tua dari masa Raja Mangatur. Namun inilah kekayaan cerita lisan Bangso Batak—warisan yang hidup dalam ingatan kolektif, menyatukan nilai, kebanggaan, dan identitas leluhur dalam berbagai generasi.

Kembali Mengembara

Namun, jiwa pengembara dalam diri Datu Parmata Manunggal kembali muncul. Meskipun sang Puang Bolon sedang mengandung, ia kembali meninggalkan rumah untuk mendaki gunung Dolog Sijambak Bahir untuk kedua kalinya.

Pertemuan Datu Parmata Manunggal dengan Raja Jumorlang

Dari puncak gunung, Datu Parmata Manunggal memandang jauh ke arah timur. Di sana terbentang hutan lebat yang luas dan tampak menyeramkan, dikenal sebagai Harangan Simalingga. Ia menuruni gunung dan menyusuri hutan tersebut hingga tiba di sebuah dataran delta bernama Pulo Holang. Di sana, ia mendirikan kemah dan kembali bekerja sebagai pandai besi. Tempat ini kini dikenal dengan nama Pamatang Siantar.

Berbagai alat besi seperti tumbak dan parang hasil karyanya mulai tersebar dan diperdagangkan dengan penduduk setempat. Namun, aktivitas ini menimbulkan kecurigaan dari Raja Huta. Ia khawatir kekuasaan orang asing ini akan mengancam kekuasaannya, maka ia pun memutuskan untuk mengusirnya.

Perintah Raja Jumorlang

Raja Jumorlang, sebagai penguasa wilayah tersebut, segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan Jagoroha, sang panglima perang, untuk menangkap orang asing tersebut. Pasukan berkuda pun dikirim dengan iringan gendrang perang menuju tempat Manusia Sakti itu berada.

Saat tiba, Jagoroha yang awalnya tegas, menjadi terkejut dan gentar saat melihat sosok sakti itu berdiri tenang di hadapannya. Tanpa sadar, ia pun bersujud dan memohon agar Datu Parmata Manunggal bersedia mengunjungi Istana Raja. Namun sang Datu menolak dan menyuruh mereka pergi.

Perang Tanding dengan Raja Jumorlang

Mendengar penolakan tersebut, Raja Jumorlang menjadi marah dan memutuskan untuk menyerang. Maka terjadilah perang tanding antara sang raja dan manusia sakti. Suara senjata beradu memenuhi udara. Meski berusaha keras dengan mengerahkan ilmu jogi dan kekuatan batin, Raja tetap tidak bisa mengalahkan Datu Parmata Manunggal.

Akhirnya, dalam pertarungan yang sengit itu, sang raja secara tragis tewas oleh tombaknya sendiri. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu pun melarikan diri karena takut. Jagoroha kemudian memberanikan diri memohon agar jenazah sang raja bisa dibawa kembali.

Duka dan Penyesalan

Sang ibu suri, yang kini menjadi janda muda, berkabung selama tujuh hari penuh dalam kesedihan yang mendalam. Ia menyesali keputusan untuk melawan sosok manusia sakti yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Demi keselamatan rakyat dan negerinya, ia menerima semua yang telah terjadi dengan hati yang pasrah.

Bersatunya Datu Parmata Manunggal dan Kerajaan Jumorlang

Setelah wafatnya Raja Jumorlang, sang panglima diutus kembali untuk menemui Datu Parmata Manunggal. Ia menyampaikan rasa duka cita atas peristiwa yang telah terjadi, dan menyatakan penyesalan karena tidak bisa mencegahnya. Ia pun memohon agar diizinkan menjadi pandai besi untuk sang Datu.

Namun, rasa bersalah masih menyelimuti, dan utusan itu kembali dengan hati gundah, khawatir negeri akan mengalami bencana. Maka, diputuskan agar ibu suri, janda dari Raja Jumorlang, turut menjemput langsung sang manusia sakti.

Bersatunya Cinta dan Kepemimpinan

Dengan hati pedih namun tulus, Datu Parmata Manunggal menyatakan kesediaannya membantu rakyat negeri. Ia pun terpikat pada kecantikan ibu suri, dan akhirnya keduanya resmi menikah. Setelah pernikahan itu, sang Datu membentuk kerajaan baru di lokasi tempat ia pernah berkemah, di dataran Pulo Holang, sebagai penanda tempat kemenangannya dalam pertarungan sebelumnya.

Kerajaan ini kemudian dinamai Siattar, dan Datu Parmata Manunggal dinobatkan sebagai Raja Siattar, berdasarkan mufakat para bangsawan dari bekas Kerajaan Jumorlang.

Asal-usul Raja Namartuah dan Marga Damanik

Raja Siattar ini kemudian dikenal dengan nama Raja Namartuah dari marga Damanik. Menurut Legenda, ternyata Raja Jumorlang sendiri juga merupakan keturunan dari seorang nenek yang bermarga Damanik, sama seperti Raja Namartuah.

Sebelum pertarungan antara mereka terjadi, masyarakat tidak mengetahui bahwa keduanya sebenarnya adalah saudara satu leluhur. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Jumorlang, kemudian beralih menjadi Kerajaan Siattar. Berdasarkan legenda dan catatan sejarah, kedua pemimpin tersebut adalah keturunan dari kerajaan besar Nagur, dari garis nenek yang bermarga Damanik.